郑胜辉学习与思考第2338天

我想和你聊聊鲁迅的历史地位、鲁迅的表达技巧,以及鲁迅的个体生命哲学。

第一个话题是“无法绕过的鲁迅”,让我们先从鲁迅的历史地位讲起。

1.无法绕过的鲁迅

我知道一开始就讲鲁迅对我是一个挑战。我在北大中文系上课,学生一听今天讲鲁迅,就怀着一种恶意的期待,其实是想看老师的笑话,意思是我们在中学里鲁迅已经见识得多了,我看你老师能讲出些什么新东西?所以每次讲到鲁迅,按照鲁迅的话说,我都战战兢兢,汗不敢出。

但鲁迅在中国现代文学中的特殊性在于,他是无法绕过的。无论对于现代中国历史、现代中华民族,还是对于现代中国文学,鲁迅都具有无可替代的价值和意义。而所以鲁迅可能属于当代中国人经常反顾回眸的古人。也因为鲁迅的时代远远没有过去,他既属于他那个时代,也有未来性,他所面对的问题、所批判的现象,在他之后的每个时代都似乎在重演。这让人联想起奥地利大诗人里尔克的一句诗:“每当时代想最终总结自己的价值时,这个人总会生还。他举起时代的全部重任,掷入自己的胸渊。”这句诗拿来形容鲁迅,也非常准确。在这个意义上,鲁迅无论作为一个民族的先哲,还是作为民族的良心,对当今的中国和时代都有他人无法替代的历史地位。

鲁迅的这种历史地位表现为以下几个方面:

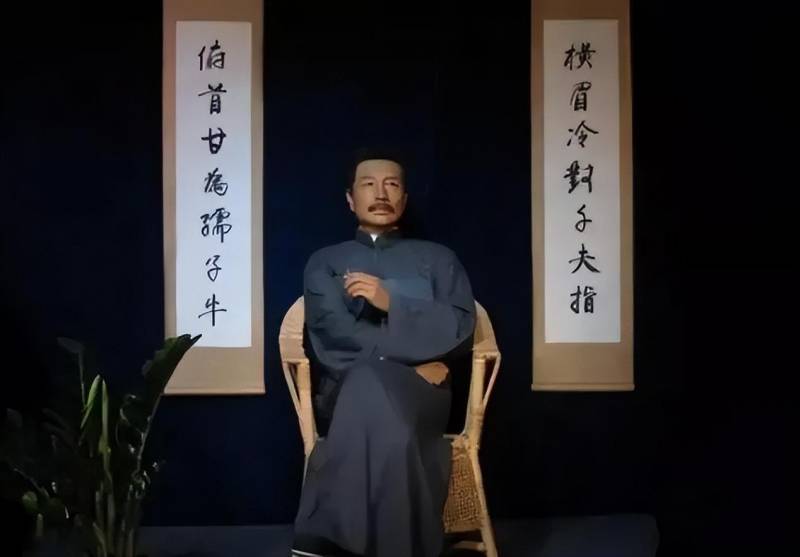

首先,鲁迅是中国现代民族精神的代表。鲁迅逝世后的葬礼,盖在鲁迅身上的旗帜上写着:“民族魂”。代表这种民族魂的形象在中国20世纪历史上是绝无仅有的,而且几乎是在鲁迅的有生之年就确立了作为民族魂的历史地位。

第二,鲁迅也是20世纪中国民族性格的缔造者,是中国民族根性的批判者和改造者,也是20世纪中国文化传统的缔造者。 如果说20世纪的中国已经形成了自己的20世纪传统,那么这个传统的最主要的缔造者就是鲁迅。

第三,鲁迅同时也是20世纪世界文化的巨人。 中国20世纪对世界文化领域的贡献,从个体的意义上说,鲁迅是第一人,尤其是他的文化思想和生命哲学方面具有不可替代的贡献。 作为20世纪世界文化的巨人,鲁迅的思想在一定程度上达到了与世界思想家同步的高度。

第四,在文学艺术方面,鲁迅是现代中国文学的开创者和代表性人物,鲁迅的小说集《呐喊》《彷徨》既是现代文学的开端,又是现代文学成功的标志,是很难逾越的。这一点在其他国家的文学中也少有先例。中国现代文学也可以说是鲁迅时代的文学,鲁迅是20世纪中国文学的第一人。

第五,鲁迅是时代的思想者,历史的负荷者,民族的受难者的形象,他是少有的价值依托,也就是里尔克所谓“每当时代想最终总结自己的价值时,这个人总会生还”。

如果说,中国的古代诞生过很多的先哲,支撑起了古代中国的灿烂和辉煌,而20世纪的先哲,非鲁迅莫属。即使不论鲁迅对民族文化和现代传统的意义,至少鲁迅称得上一个孤独的探索者、一个伟岸的个体生命、一个有着深刻思想的哲人。几乎所有的民族都热爱甚至膜拜先哲,乔布斯说过:“我愿意用我所有的科技,去换取和苏格拉底相处的一个下午。”所以,我想套用一下乔布斯的名言:“我愿用我二十年的学问,换来上鲁迅的一堂课。”

刚才提到,鲁迅是20世纪世界文化的巨人。他的文化思想和生命哲学具有世界性。尤其是他的个体生命哲学,在散文诗集《野草》中有最集中的体现。

而《野草》是鲁迅内心最深的思想的真实流露,也是开启鲁迅心灵之门的钥匙。一旦打开这扇门,我们就可以直接走向鲁迅心灵深处。 但是,我首先想说的是,接近鲁迅思想的过程是不容易的,因为一方面鲁迅自己说他的思想太黑暗了;另一方面,他的表达方式,也多多少少阻碍了读者进入他的心灵和思想的世界。所以我的第二个话题想谈谈鲁迅的陌生化的文学表达技巧。

2.陌生化的技巧

我们先看《野草》的第一篇《秋夜》中的第一句:

在我的后园,可以看见墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树。

鲁迅的文字中,最有名的句子之一就是《秋夜》的这个开头。有人说,这个句子放到中学生作文中就是病句,却因为是鲁迅的创作就成了经典。

但是我认为《秋夜》的这个开头的经典性在于鲁迅的原创性,鲁迅是第一个这样别致表达的作家。如果稍加分析,你会发现这句表述有一种陌生化的特点。什么是陌生化,陌生化就是通过文学的特殊表达,使我们习以为常的事物显得奇崛和不寻常起来。这种陌生化的体验其实是你经常会碰到的。比如我每次带着没来过北大的朋友参观燕园时,校园一下子就陌生了。仿佛时光又重新回到我当年来北大报到的第一天,第一次游览校园一样,因为我也借助了朋友的陌生化的眼光。因此,事物可能是熟悉的,但感受方式、观察角度和表达技巧却可以使它陌生。鲁迅的这种陌生化的艺术值得学习。

而《秋夜》的第一句除了表达的刻意和出人意表之外,背后可能还有个文学的真实感问题。鲁迅其实是还原了观察的原初性。他对自己的后园的观察可能就是遵循一个先后顺序的。就像电影镜头,先打在一个枣树上,然后像电影的摇镜头一样,慢慢摇到另外一棵树上,观众发现原来还有一棵枣树。因此,鲁迅的这种陌生化描写,不是刻意追求出奇制胜,而是遵循了生活中人们观察事物的基本法则。

接下来,我想稍加发挥。鲁迅在《野草》中对语言的别致的发明,还有一种使我们中国人的现代汉语本身也变得陌生化的效果。我给大家介绍一下中国人民大学孙郁教授的一个观点。他在《鲁迅的语词之“力”》这篇文章中说:

《野草》真是一个万花筒,多棱镜里折射的话题,足以让我们眼花缭乱。……他在母语里诞生了陌生化的存在,以反母语的方式丰富了母语。……我相信每个人进入《野草》,感受都会复杂,而它的迷人之处是,总让我们处于流动的状态,刺激我们在思想的暗区不断突围。

鲁迅的语言对现代汉语作出的贡献无论如何强调都是不过分的。什么叫“以反母语的方式丰富了母语”?也就是使已经僵尸化了的古代汉语激发出新的生命力,重新陌生化。 而语言的疆界,其实也是思想的疆界,也是人的存在的疆界。如果没有发明一种真正属于自己的语言,很多作家都会感到失语,无法言说自己的生命存在,无法“通过语言清理自己的生存”。

按照孙郁教授的说法:“《野草》,是对语言从未达到过的尖端存在的表达,是一次语言的历险,超越规范的文体和语言,又怎能以规范去套?”

孙郁是从现代人的历险的意义上去评价鲁迅《野草》的文学性意义的,《野草》称得上是鲁迅的一次语言的历险。

所以鲁迅的著名的两棵树,不是为了故意表达的别致,也不是不想好好说话,语言的背后是思想甚至是存在,而在鲁迅的这种别致的表达背后,是精神性的考量和追求。研究者们从《秋夜》中发现“鲁迅是孤独的”。 虽然后园中有两棵树,但是鲁迅这样一写,似乎两棵树都兀自孤立,都是孤独的。两棵枣树构成了鲁迅孤独的心理的投射,也反映了鲁迅的独孤的个体生命哲学。

3.“历史中间物”

接下来,我想介绍我们理解鲁迅人生哲学的一个核心概念——“历史中间物”。鲁迅在《写在〈坟〉后面》这篇文章中说:

一切事物,在转变中,是总有多少中间物的。动植之间,无脊椎和脊椎动物之间,都有中间物;或者简直可以说,在进化的链子上,一切都是中间物。

中国现代文学研究领域的著名学者,比如清华大学的汪晖教授和北京大学的钱理群教授,他们二位都根据鲁迅的“中间物”的说法,总结出了鲁迅思想中的“历史中间物”意识。

历史中间物有什么特征呢?一是来自旧营垒,来自旧的生活世界,比如鲁迅就是从中国的封建旧的大家庭中走出来的,郭沫若也出身于封建地主的家庭,可以说是“封建二代”。他们都是从旧的营垒中走向新的世界和革命的。二是他们首先从旧营垒中觉醒。他们从西方接受了现代意识和思想,必然与旧世界决裂,必然与旧营垒发生对立,是旧世界的反叛者。所以他们都是先驱者。但是,另一方面,他们同时与旧营垒又有千丝万缕的联系,就是说,他们身上还留有旧世界的痕迹和影响。

比如鲁迅的第一篇白话小说《狂人日记》,就写狂人自己也吃过人。《狂人日记》的深刻性是它揭示了中国历史和中国社会“吃人”的本质。狂人得的病是“被迫害”妄想症,总觉得别人要害他,要把他吃掉。他发现周围都是吃人的人,连他的大哥也是吃人的人,而且狂人发现自己的妹妹就被大哥和一家人吃了。所以他觉得自己也会被人吃掉。不过,写到这里,《狂人日记》还不是最深刻的。真正令人惊悚和震撼的不是狂人对“吃人”的洞见,也不是小说结尾“救救孩子”的呐喊,而是最终令狂人无比震惊的“我也吃过人”的发现。狂人自己也是一个吃人者,不是一个真正纯洁的人了。这是狂人“原罪”意识的自觉——自己也有罪,所以他认识到自己与吃人的旧时代是连在一起的,自己不是一个新人,自己无法做一个新人。于是狂人就产生了赎罪和忏悔的意识。

所以 《狂人日记》表明,狂人身上留有旧世界的痕迹和影响,他也吃过人,他因此不属于新的世界,所以他是一个历史中间物,是新的世界和旧的世界之间的过渡。因此,当新的世界真正到来的时候,他就会与旧世界旧营垒一起消亡。

《野草》中的《影的告别》就集中反映了这种思想。这篇散文诗的语言也是鲁迅最漂亮的华彩语言,倾倒了无数的思想者和学子。今天的最后,你会听到钱理群老师朗诵的《影的告别》,你就会体味到《野草》语言的深刻魅力。这篇作品差不多是鲁迅最漂亮的华彩语言,是诗化的语言,或者说,是诗中之诗,尽管不是诗歌的形式。所以朗读这篇作品,是感受鲁迅语言运用的必须的路径。

《影的告别》全篇是一个人的影子的独白。作者拟想了一个影子来向主人告别:

人睡到不知道时候的时候,就会有影来告别,说出那些话——有我所不乐意的在天堂里,我不愿去;有我所不乐意的在地狱里,我不愿去;有我所不乐意的在你们将来的黄金世界里,我不愿去。呜乎呜乎,我不愿意,我不如彷徨于无地。

可以说,这个影子正是鲁迅的另一个自我的外化,是作者心灵的对象化。这个与主人告别的影子形象的构想很有想象力,因此也容易读懂,比较难懂的是其中蕴含的哲学。

鲁迅曾经说:“我的哲学全部在《野草》里。”鲁迅对人生意义有着超越的具有形而上彩色的思考,并形成了自己的孤独的个体生命的哲学。《野草》中的相当部分篇章正体现了对人生的总体上的某种荒诞感,表达了强烈的现代哲学意识,十分接近于西方存在主义哲学的某些内涵。这种思想一部分来源于存在主义的鼻祖之一尼采的影响,更多的是源自鲁迅个体生命的深刻体验。因此,《野草》反映了人的个体与世界之间的脱节,是人的个体生命“独自远行”的孤独甚至绝望的体验。

在《影的告别》中,影子拒斥了一切希望,他是以一系列的否定作为生命的逻辑前提,从而把自己置身于一种绝望的境地,正是一种孤独个体生命哲学的体现。 影子选择的是独自远行,不但没有自己的主人,而且连别的影子都没有——这是一种彻底的弃绝的心态。 而“彷徨于无地”,则是一种拒斥一切之后的荒凉体验,只有联系鲁迅《野草》时期的哲学,才能获得更深切的理解。

这篇散文诗首先表现了对“黄金世界”的否定。“黄金世界”的概念出自俄国小说家阿尔志跋绥夫的小说《工人绥惠略夫》,在中国五四时期很著名。什么是“黄金世界”呢?所谓“黄金世界”,象征了一个理想的大同的世界,是一个乌托邦世界。曹禺的剧本《原野》,里面的主人公仇虎和花金子,就梦想飞到一个黄金铺地的世界,也是受了“黄金世界”的影响。但是鲁迅却表现出对“黄金世界”的否定。这种否定有两点内涵。

第一,是鲁迅否认有一个至善至美的黄金时代。任何一个时代都不会是十全十美的,都会有它的问题。鲁迅在《两地书》中就说:“我疑心将来的黄金世界里,也会有将叛徒处死刑。”在《野草》的另一篇散文诗《墓碣文》中有一句特别经典:“于天上看见深渊”。天上在中国人的文化史中总与天宫、仙境联系在一起,西方人则是与天堂世界,上帝的家园、伊甸园联系在一起,而鲁迅看到的却是深渊。

鲁迅对“黄金世界”的否定的第二点内涵是,鲁迅认为即使有“黄金世界”,也不属于自己这种历史中间物。历史中间物只是旧世界向新世界的过渡,是终将被超越的环节。学者汪晖就认为,历史中间物不仅把自我看作是社会传统的异己力量,同时也注意到自己与旧传统悲剧性的联系,由此产生了鲁迅的深刻的悲剧感。这是一种“在而不属于两个世界”的体验,因此影子的真正归宿是“不如彷徨于无地”。这恰恰是找不到归宿的表征。

4.“过客”:《野草》中的生命哲学

鲁迅最后的形象,比如 五百年一千年之后如果人类还存在的话,如果鲁迅的时代已经真正过去,那时后人对鲁迅的认知,多半是一个有着深刻思想的哲人,一个孤独的生命个体,一个孤独的探索者,他们可能更是从生命哲学的高度理解鲁迅。

那时《野草》的地位可能还要上升,因为《野草》可以看成是鲁迅哲学的集大成。而鲁迅高人一头的地方是,他既代表了五四的启蒙主义,又超越了启蒙主义。因为启蒙主义的精髓的清明透彻的理性精神,照亮蒙昧的黑暗,而鲁迅的《野草》有非理性,有寒彻骨髓的黑暗,有深刻的怀疑主义,有对人生意义的超越追求,有形而上的思考,有自己的孤独的个体生存哲学。《野草》中的相当一部分体现了对人生的整体的荒诞感觉,有强烈的现代哲学意识。《野草》思考的是近于西方存在主义哲学的内涵,其中有尼采的影响,但是很多思想都是鲁迅凭借自己的思考和人生经验达到了与西方存在主义类似的深度。证明了鲁迅是站在世界的角度思考一些人类生存的基本问题。因此他的思想构成了20世纪哲学的一部分。

我们接下来讲讲《野草》中可能是最有名的一篇——《过客》。

这篇《过客》是以戏剧形式写成的。开头鲁迅交代的是戏剧的基本要素:时间和地点。但是你看他是怎样设计时间、地点的:

时间是:“或一日的黄昏”。地点是:或一处。

无论是时间还是地点都有不确定性,或一日,或一处,这里的或,意味着时间和地点都不是实指,有所谓的“或然性”,本身就有寓言意味和象征性。

而人物只有三个:老翁、女孩和过客。

因为过客是戏剧的男主,所以鲁迅也用了更多的笔墨进行介绍。鲁迅形容他“约三四十岁,状态困顿倔强”,意思是,他虽然困顿,但掩盖不住过客倔强的个性。鲁迅还形容他“眼光阴沉”,这个阴沉的眼光意味着过客的内心也有黑暗的阴影,是世界的黑暗在眼睛里的投射。鲁迅继续形容过客是“黑须,乱发,黑色短衣裤皆破碎,赤足著破鞋”。都说明过客不知已经跋涉过多少路途,是个典型的跋涉者的形象。

这出剧的情节也很简单,写的是过客从老翁、女孩居住的一间小土屋前经过,向老翁、女孩问路的故事。

如果你早已读过这篇戏剧,相信你印象最深的可能是过客的一问三不知。老翁对过客提出了三连问,第一问是“你是怎么称呼的”,过客的回答是:

称呼?——我不知道。从我还能记得的时候起,我就只一个人。我不知道我本来叫什么。我一路走,有时人们也随便称呼我,各式各样地,我也记不清楚了,况且相同的称呼也没有听到过第二回。

老翁的问题没有得到满足,就问出了第二问:

那么,你是从那里来的呢?

过客的回答是:

我不知道。从我还能记得的时候起,我就在这么走。

老翁最后问的第三问:

那么,我可以问你到那里去么?

过客的回答是:

自然可以。——但是,我不知道。从我还能记得的时候起,我就在这么走,要走到一个地方去,这地方就在前面。

俗话说,一问三不知,说的就是这个过客。但是这“一问三不知”在鲁迅笔下表现得如此形而上,让人联想起法国印象派画家高更画于1897年著名的那幅画《我们从哪里来?我们是谁?我们到哪里去?》,据画家自己说,这是他以最大热情完成的作品,称得上是现代人的《天问》或者说终极追问。

而《过客》也称得上蕴涵了鲁迅关于人的生命的天问。而在鲁迅这里,一切都是没有确定性的答案的。而《过客》中过客这个形象,也反映了现代人的无归宿感。《过客》中的思想可以概括为以下一些命题:“你将怎样生存?你将奋斗吗?那么你的对手是谁?”“你的立足点又在哪里?”“生存的终极是什么?”“跋涉的尽头又是什么?”“你从哪里来?你怎么称呼?你到什么地方去?”

而鲁迅选择的是“彷徨于无地”。 我们平常人和普通人都希望生活和生命有个归宿和立脚地,但是鲁迅却抛弃一切希望,也不问终点,他选择的是《过客》中的过客的形象,过客正是鲁迅自己的象征。只顾行走,而不管前面是什么。 汪晖认为鲁迅对生存的深刻体验是“绝望”,按鲁迅自己的话说:“我感到黑暗和虚无乃是实有。”

而鲁迅的生存哲学可以概括为“绝望中抗战”,在给妻子许广平的信中鲁迅说:“你的反抗,是为了希望的到来罢?但我的反抗,却不过是与黑暗捣乱。”这是一种与黑暗抗争的哲学,但其中仍有虚无主义的影子。鲁迅曾经引用匈牙利诗人裴多菲的话说:“绝望之为虚妄,正与希望相同。”这也是一种既超越了绝望,也超越了希望的人生哲学。人有了希望,或者渴望温情,就会缩手缩脚,不敢抛弃一切。而鲁迅是弃绝了一切希望和温情的人。所以《过客》中的过客坚决拒绝女孩的温情和好意,过客的脚走破了,女孩递给他一片布,让他裹伤口。他开始接受下来,但马上像接了一个烫手的山芋一样又还给了小女孩,原因就在于此。

可以说,鲁迅的《野草》是直接逼视自我灵魂的作品,揭露了鲁迅思想深处的黑暗的一面。他自己就说:“我的思想太黑暗了。”指的就是对人生荒诞与绝望的体验。他在给许广平的信中说:“我的作品,太黑暗了,因为我常觉得‘惟黑暗与虚无’乃是‘实有’,却偏要向这些作绝望的抗战,所以很多着偏激的声音。”

……我不愿将自己的思想,传染给别人。何以不愿,则因为我的思想太黑暗,而自己终不能确知是否正确之故。

这里表达的就是鲁迅对另一个自己的“思想的黑暗”的反思。这也使我们联想到鲁迅一个著名的金句:“ 我的确时时解剖别人,然而更多的是更无情面地解剖我自己。”

撰稿:吴晓东; 资料来源:得到APP听书栏目

声明:除原创内容特别说明外,推送稿件文字及图片和音视频均来源于网络及各大主流媒体。版权归原作者所有,如认为内容侵权,请在文章下方留言联系我们删除或支付稿费。

妈妈有焦虑,来母亲智慧文化馆!

地址:杭州南宋御街“密不可分母亲智慧文化馆”

联系人:叶子老师