Nova Heart是一支自称“离观众很远”的乐队。成军十二年,只发行过两张完整正式专辑,且距离上一张已过去八年时间。自成立后,他们也把音乐触角重点放在海外,巡演和音乐节舞台走遍世界各个国家,从东南亚到欧美,他们曾被海外媒体形容为“中国第一支最具希望打开国际市场的乐队”。2019年,Nova Heart淡出摇滚圈三年,主唱冯海宁悄悄做了母亲,贝斯手博譞去做了电影和演出配乐,两人身处异国,直到今年3月才办了回归演出。没有公开,来的都是圈里的人。

但若抛开乐队发展路线,外界对Nova Heart的“陌生”其实更多来源于,没有人能给他们的音乐一个精准定义——在国内,他们有时被归为“迷幻电子”,有时被称为“先锋摇滚”;而在更庞杂的国外音乐分支中,他们被放置在所有类型最“边缘”的地方,似乎象征着没有任何一个或几个音乐范围能够囊括他们。外界评价他们的作品,大多也都是“感觉性”描述,“好似来自于大卫·林奇的电影,带着观众潜入意识的最底层,在内心最黑暗的巢穴寻找他们内心的野兽。”而正是这样一支活跃于小众文化的乐队,今年夏天,借着综艺《乐队的夏天3》,彻底来到观众面前。

Nova Heart在《乐夏3》中成为Hot2乐队。 图来自受访者微博

《乐夏3》播出以来,冯海宁、博譞的人生故事已经被讲述得太多,而今天,我们更想聊聊Nova Heart的音乐。当乐队产业趋于大众消费文化,风格小众的Nova Heart如何依旧保持“鲜活”和“独特”? “世界上有不同的人,有些人是做销售的,有些人是讲故事的,我们更多是讲故事的人。”在冯海宁看来,Nova Heart玩音乐十二年,创作风格总是走着走着就走“歪”了,至今也不清楚自己是什么类型,只知道,他们想做只属于Nova Heart的音乐。“我们觉得这东西好听,不是就够了吗?”房间里回荡着冯海宁爽朗的笑声。

音乐创作就像做衣服,得磨

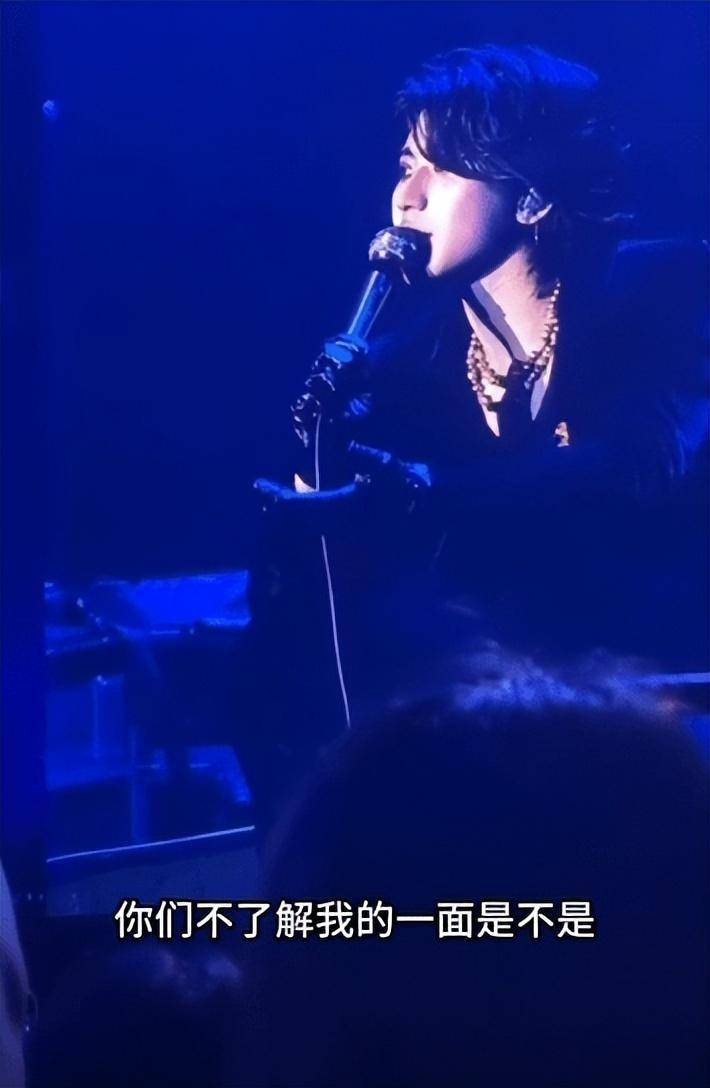

首先被关注到的是主唱冯海宁——只要她站在舞台上,你的目光就会不自觉地追随她:热情似火,表现力自由恣意。她代表中国摇滚女歌手野蛮生长的“范儿”,身上最为人津津乐道的也是她的“野”。“冯海宁是我见过最玩命的女主唱”,新裤子乐队主唱彭磊如是说。即便你没有听过Nova Heart的歌,也大概听说过冯海宁在音乐节唱得忘情,不小心摔到台下骨折的故事。此次在《乐夏3》改编赛上,冯海宁也意料之外、情理之中“重现”,因为一段编舞,在录制现场摔到右腿十字韧带撕裂的场面,令更多人对她产生了好奇。

在冯海宁的张扬之下,Nova Heart的贝斯手博譞显得过于沉稳。采访中,他很少主动表达什么,声音也始终低八度,只有两件事能引起他的兴趣:纠正冯海宁脱口而出的用词,以及,聊到他喜欢的音乐——博譞的“热情”似乎全部投入在音乐之中,比如,他会为了寻找一个自己脑海中想象但乐器弹不出的音色,找遍生活中所有的物件去实现。一对看似性格截然不同的音乐人,却一拍即合,成就了风格独一无二的Nova Heart。

冯海宁在舞台上的表现力是自由恣意的。 图来自受访者微博

参加《乐夏3》对于阔别舞台许久的Nova Heart而言,是一次压力颇大的挑战。此前三年,冯海宁在德国照顾孩子,博譞在国内忙自己的音乐创作,两人已经很久没有对外演出。直到今年年初乐队才开始恢复排练,为了整编,又加入新成员,经历调整、磨合、换人,最终在《乐夏3》录制前一个月才组成了当下的Nova Heart。但更大的难题在于赛制。《乐夏3》录制期间平均每大半个月就要拿出一首新作品,Nova Heart又不喜欢重复——除了总决赛最后一首歌是最接近专辑原版的,其他歌都经历了或大或小的改编,甚至有一些是全新写的。这种创作节奏在Nova Heart过去的十二年中几乎是不可能实现的。

冯海宁将Nova Heart的音乐创作比喻为“做衣服”:通常,冯海宁会在布料上打草稿、做设计图、剪出轮廓,奠定整体理念和架构;然后,她再分别交给博譞和其他成员在不同器乐层面增减布料、设计花纹,“但很多时候我们把各自想法放在一起,就又觉得很丑(笑),然后就开始不停地修。”

《乐夏3》第二赛段,冯海宁在舞台上摔倒,右腿十字韧带撕裂,下场后当即被送到医院进行手术治疗。她大笑着模仿起自己“开刀”时听到医生操作的声音,“就像施工一样(笑)。”但做完手术不到24小时,腿还半吊着,她就已经坐在病床上打开电脑创作下一赛段的歌。“我当时就边想:‘要命!’然后边疯狂敲电脑(笑)。后来我电脑都热‘爆炸’了!”博譞也曾在接受媒体采访时回忆,他们经常在录歌前还在排练,排练后再到录音棚现修改。他很好奇,为什么其他乐队可以边录《乐夏3》,边去音乐节演出。这对Nova Heart而言只能二选一。

Nova Heart会为一首歌创作8个不同的版本,这是很常见的事。仅博譞一个人,就能给冯海宁提供30道不同感觉的音轨。只要专辑没有创作截止日期,他们就会无限修改下去,直到认为达到了“好”的标准。2015年,Nova Heart发行专辑《Nova Heart》后,原本计划两、三年后再发一张,手里其实也积攒了不少作品。但每创作完一首歌,录音后就被集体否决。重新写,再录,再反复修改,再反复否决……直到2019年冯海宁怀孕生子,第三张专辑都未能成功推出。“其实有好多歌都是没做完,可能制作已经算相对完整了,但对我们来说还不够完整,总差一点,比较纠结,就觉得好像不够好。每次我们在聊这个东西的时候,总能说出这里不够好,那里不够好。”博譞坦言。

Nova Heart在为《乐夏3》的曲目排练。 排练视频截图

但,什么是“好”?对于Nova Heart而言,“好”或许大多来源于“直觉”——那是一种做音乐十余年来形成的肌肉记忆,身体内所有感官触角都能敏锐触达至Nova Heart的音乐审美——如果觉得还能更好,那就是不够好。

音色是最直接的,Nova Heart对其有着近乎苛刻的要求。《乐夏3》中冯海宁演唱了为孩子创作的歌曲《I Need You》,是缓缓吟唱的摇篮曲,妈妈带着宝贝进入梦乡。排练时所有人坐在一起冥思苦想,“梦”到底是什么音色?肯定不是“四大件”(鼓、吉他、贝斯、键盘)。那还有什么乐器有“梦”的感觉?认真的乐迷或许会发现,《I Need You》中偶尔会出现一帧超低的类似于“wong(音译)”的声音,“我们觉得梦境中地面应该不是那么稳的,但太不稳就又掉下悬崖了,所以梦的感觉应该是像水一样在流动。”冯海宁说,当他们将小样交给调音师的时候,对方惊讶地问他们这是什么声音,她言简意赅,“这就是一个超低音频的wong(笑)。”

Nova Heart大部分编曲过程都是如此:心中有一个具象的画面,脑海生成虚幻的感觉,思考这首歌要带歌迷进入怎样的世界,再由此统一出发追求最完美的表达。博譞更是会为了一个脑海中迸发的音色,遍地去找一个可能买不到的东西。曾有调音师拿着一首歌好奇地问,“小样里那个特别的打击乐声是什么乐器啊?”话音刚落,博譞拿来了一个盆。据说,为了寻找这个音色,博譞先去超市买了几个罐头瓶,把罐头都吃掉了,挨个敲打、感受其震动发出来的音色。“不行,这不是我们小时候那种罐头瓶了,不好听。”于是他又从家里临时拿来洗菜用的盆。若非排练时间不够,他可能会去超市偷偷把所有盆敲一遍。博譞的大脑就像一个千奇百怪的音色库,收纳了几乎所有器乐以及生活中听到过的声音。很多时候,排练一半的时间都花在头脑风暴和寻找音色上。

这也是为何《乐夏3》对冯海宁和博譞而言,是压力,也是锻炼。“按照我们过去,一首歌能磨160遍都不满意,这样《乐夏》估计得变成2024年演了(笑)。但也因为节目没有给我们那么多时间,我们必须完成舞台表演,又要做出一首我们满意的作品,我们觉得这次经验特别好,练出来了。”冯海宁坦言。

想把所谓“合理逻辑”全部抛开

Nova Heart的歌常能在演出现场点燃观众的激情。 图来自受访者微博

在国内音乐平台,Nova Heart被归类为“电子音乐”;在海外音乐平台,有时其专辑被定义为摇滚,有时被归为流行。而熟悉Nova Heart的乐迷,则会介绍他们为“迷幻暗黑电子”。“我之前还看到把我们分到世界音乐,我当时就很震惊了,觉得他们比我们还‘懂’我们自己。”博譞笑称。

Nova Heart究竟是一支什么风格的乐队?“我也不知道,你告诉我(笑)。”冯海宁大笑回答。在外界认知中,Nova Heart的音乐是先锋的、具有实验性质的,但在他们成立乐队之初,其实没有人认真思考过到底要做什么样的音乐。2011年,冯海宁结束了与电子摇滚乐队宠物同谋的最后一次欧洲巡演,她想要重新开始,做一张完全不同以往的音乐专辑。她给认识多年的博譞打电话,把自己创作的偏电子风demo(小样)给他听。“那时还没有Nova Heart这个名字。我听完觉得歌挺有意思的,就这么开始(合作)了。”博譞说,当时他们都没想太多,只是都想打破过去的方式,尝试点新的东西。博譞给冯海宁的音乐带来了更多摇滚劲儿,而随着刺猬乐队的鼓手石璐加入,Nova Heart的电子摇滚风格逐渐在市场中确立。

鼓手石璐加入Nova Heart。 图来自受访者微博

实际上,在“electronica(电子乐)”之外,Nova Heart的音乐更多是出乎意料的,令人不知所措的,无论是首张融合迷幻和暗黑色彩电子曲风的EP《Beautiful boys》,还是犹如老电影场景一般带大家进入灵动异象世界的第二张专辑《Nova Heart》,每一首歌都让听众摸不到共通的创作支点。但,只要冯海宁的声音随着旋律响起,你就能知道,这是Nova Heart的风格。在冯海宁看来,Nova Heart的音乐受到海外音乐的熏陶和影响,同时又带有北京摇滚圈子的一些新观点。“我们也有过一些具体音乐方向,但磨着磨着,我们就会莫名其妙地歪到另外一个地方……可能外国的一些乐评人喜欢我们也是因为我们的音乐‘走歪’了,他们觉得好玩、新鲜,就说这东西真国际(笑)。”

所谓“分类”,大多只是将音乐的商品属性拿到市场货架上,让这些作品可以更精准销售给某一类人群的媒介。冯海宁做过很多工作,也担任过唱片公司的老板,好几年都在和市场打交道。她深知当下社会绝大部分内容都需要被产品化,产品化后就是定标签、找定位、谈价格。但作为Nova Heart的主唱,冯海宁想把所谓“合理逻辑”全部抛开。“有些人很容易就钻到产品定位里了,因为他们找不着自己的位置。现在产品消费的观点就是把你定在一个个固定的‘格子’里,Nova Heart就是实验,就是先锋,你要是出了这个格子,市场就不知道把你放哪儿了。但我们就想自己做自己。”

Nova Heart也并非从未考虑过风格、市场。例如2015年后的那张至今未发行的专辑,如今冯海宁反思,除了“过度制作”的原因之外,也是对外界因素考虑太多,打乱了他们原本的创作节奏。“我们的脑子都是在想,第三张怎么能比第一张、第二张更牛?我们是不是应该更先锋一点?好像什么都想要,什么人群的认同都想得到。相当于,我们在给别人写他们想要的东西,但是又想硬把这个东西变成Nova Heart自己的东西。这里面会有很多矛盾和冲突。”有时,冯海宁总会听到歌迷或乐评人称赞说:这是“地地道道味道”的朋克、后摇、电子。但实际上,当所谓“地地道道”的音乐已经被批量生产,大家更想听到可能是只属于某一个人的、无法被某种既定类型所概括,同时也无法复制的音乐风格。

“国外的音乐节邀请我们去参加,除了我们是一个从中国来的乐队以外,他们还是偏向选择一些所谓有自己声音的音乐人。他们不太会在意你是电子、摇滚还是流行,他们只会注意这支乐队有没有‘特殊’的声音,一听,就知道这个(风格)是你们。这也是我们想做到的。”博譞说。

【对话】

“没有刻意去做女性表达”

Nova Heart在《乐夏3》中完成了决赛表演。

新京报 :社会中时常会探讨所谓“女性应当如何平衡家庭与工作”,海宁在当了母亲之后,是否也切身感知到要分出一部分时间去陪伴孩子,考虑孩子的情绪价值?

冯海宁:其实在某一方面,做乐队比职场妈妈还稍微放松一点。我们能自己定排练时间、演出多少。一些没有孩子的年轻乐队,他们真的能一年演100场(笑)。那我们可以选择不演那么多。但最重要的还是自己心态要好。妈妈心态好了,小孩的心态也好。现在好多人都会觉得,你想要做好父母,特别是母亲,你就得牺牲,牺牲自我、牺牲爱好、牺牲娱乐、牺牲收入还有事业上的一些成长……其实这个话题就有点像特别老套的把男女不平等硬压到一个母亲的身上。但这种家庭往往很难受,因为你把所有的快乐和所有东西都放在孩子身上,小孩也会觉得妈妈不快乐。

其实快乐的家庭应该是一个很放松的家庭,大家都能找到自己的位置。所有人都不是完全围着某人转,我们都有自己的生活。等于,小孩成为我们小宇宙里的一颗小星星。当然,我可能为了能陪孩子,也会放弃一些。我现在基本上没什么社交(笑)。平时就是乐队。最多一个星期出去跟别人吃顿饭。但我也不需要太多的社交,我就觉得在家待着挺好,玩个游戏、聊聊天,孩子睡觉以后我还能工作、编曲、看自己喜欢的东西。我不会让自己没有自己的生活。其实最“健康”的女性,就是在照顾孩子过程中也照顾自己。在这方面,做乐队也对我有一些帮助。因为你知道四个人,大家在乐队里都是互相围绕在一起转。一个家庭应该也这样,而不是围绕着一个人转。

新京报:这个时代对女性依然存在刻板认知,包括早年会有一部分人认为乐队里大多是男性主唱或乐手,女性玩摇滚乐并不常见。但像Nova Heart就是有海宁和石璐两位女性,如今像八仙饭店等乐队也是女性来担任主唱。

冯海宁 :我觉得过去女性在任何圈子里都存在争议。我早年在别的圈子工作的时候,就遇到过一个人说讨厌一个女性同事,我问他为什么,他说因为她生孩子之后让自己胖了。我说,那不是生了孩子以后她就自然会变胖一些吗?但他说,她都快一年了也没有瘦下来。我就觉得这和她的工作能力有什么关系呢?这是2000年初。其实负面的女性压力各个方面都有,并不只是在摇滚圈子。但现在时代改变了。

新京报: 作为女性创作者,除了《I Need You》《Starmaker》之外,此前冯海宁也创作过像《Beautiful Boys》这样的歌曲。很多人会认为,女性音乐创作者往往会在音乐中有刻意的女性表达,你们在创作中是否也想过这个事?

冯海宁 :我觉得没有“刻意”,只是我就是一个女性,我从我的观点出发就够了。像《I Need You》的这首歌,我不认为它的表达是一个“女性主义”的想法。这就是我当时的生活,荷尔蒙、生活的环境给我的体验。我写完之后交给博譞,他也认同,但他只是觉得这首歌的想法好。他认识我,知道我只是做了现有生活阶段的一个表达。我怎么想,我就怎么表达出来。

原来所谓“刻意”,是因为女性的声音已经被淹没很多年了。很少有人愿意听一个女孩从自己的角度出发说任何事,除非是他们想听的话。现在好像慢慢这个观点淡化了,大家更多的认知是,女性就是用自己的语言去说自己的话,我觉得这是对的。

新京报记者 张赫

编辑 田偲妮

校对 刘军