死亡是一个无法回避的哀伤话题,处理死者遗骸的方式往往反映出一个社会对死亡的态度。考古学家最熟悉的场景是先民通过丧葬仪式将“生者”转化为“死者”,然后将其安葬在墓葬中,直到考古学家的“造访”。近年来,随着考古学家对古代人群生前创伤、疾病和身体改造方面研究的深入,这些遗骸成为我们了解古代人群生活的重要途径。

人类遗骸还有另一种完全不同的归宿,即经过加工和改造后被利用,从“人”变成“物”。这些遗骸通常已经不再完整乃至难以辨认,但留下了特殊的人工处理痕迹。

图① 肯尼亚距今 145 万年人属动物的胫骨化石,发现有切割痕迹( Early Pleistocene cut marked hominin fossil from Koobi Fora )

图② 英国高夫洞穴遗址(Goughs Cave)出土人骨上的人工痕迹。图为右侧第二肋骨,白色箭头指的边缘疑为咀嚼痕迹,肋骨近端下方肋颈和肋结节附近有明显的切痕,可能是为了剔掉和胸椎相连的组织取出肋骨。该遗址属于旧石器时代晚期的马格达莱尼文化(Magdalenian),距今1.47万年( Upper Palaeolithic ritualistic cannibalism at Goughs Cave )

作为食物

历史学家通过口述、文献记载推测人类存在“食人现象”,考古学家的间接证据则是考古发现的人类遗骸经过人工处理,并且处理的目的是要将其作为食物。如在遗址中发现不完整的人类骨骼与作为食物的动物骨骼混杂,且人类骨骼和动物骨骼都有相同的屠宰和分解痕迹。通常屠宰和分解大型动物可能留下以下痕迹:切断肌腱和韧带而在关节处留下切痕,这是为了将完整的遗体分割成小块;在骨骼表面,尤其是大肌肉的起止点附近留下割痕,这是为了将肉从骨骼上取下;将长骨(例如腿骨、手臂骨)从中间砸断以取出骨髓,长骨中的黄骨髓富含脂肪,是重要的营养来源;在颅骨表面留下剥掉头皮造成的削切痕迹,头皮坚韧难以食用,因此通常需要去除,当然其他部分的皮肤也可能被去除,但由于头部皮肤与骨骼之间紧密贴合,剥头皮容易在骨头上留下痕迹,并被我们观察到。

以上所说的与食人相关的间接证据最早可追溯到早更新世的人属动物。西班牙北部布尔戈斯洞穴遗址(Gran Dolina Cave Sit,距今85.7万—78万年之间)中有40.1%人属动物(先驱人,Homo antecessor)和23.2%的鹿科动物遗骸显示出人为处理的痕迹,包括骨骼表面和大肌肉群的起止点附近、人属动物和鹿科动物头部以及鹿科蹄趾上的切痕,以及长骨中间被敲断的痕迹。此外,人属动物头骨上的打击痕迹表明大脑也被去除。类似的人工处理痕迹在尼安德特人以及智人中也有发现。

能不能通过判断人骨是否被烹煮过来推测食人行为的存在?很遗憾,目前还没有一种公认的检测方法来判断人骨是否被烹煮过。近年来对动物骨骼的实验考古表明,低温短时间的烹煮(80℃一小时)不会对骨骼产生明显影响,高温长时间的烹煮(100℃以上烹煮6小时或加热温度超过145℃)才有可能在微观水平上观察到变化。目前常用的判断骨骼是否烹煮的方法包括观察骨胶原和矿物结构的变化,这些技术仍然处于发展阶段,对材料的要求也比较苛刻。

在极少数情况下,考古学家也可以在遗址中发现直接与食人行为相关的证据,如在粪石中发现人体组织。美国科罗拉多西南部一处阿纳萨其文化遗址(距今1150年)的半地穴房址中发现了一份粪石样本和几片炊具残片,根据形态发掘者认为粪石属于人类。后续在粪石内和陶片上发现了人类肌红蛋白,同一遗址其他房址中发现的几枚石质工具也检测出血液反应呈阳性。

使用人类肌红蛋白来判断是否有人体组织经过消化道是相对比较可信的手段。其他的人源性物质在正常情况下也可能出现在人的粪便中,如肠道内皮细胞和血液也可能存在于粪便样本中。但肌红蛋白仅存在于骨骼肌细胞和心肌细胞中,不存在于其他组织中,因此只有在排泄者食用了肌红蛋白并通过排泄系统排出时,人类肌红蛋白才有可能存在于粪便中。不过该遗址中的粪石是否属于人类尚存争议,并且这种发现在考古学中相对罕见,因此对于大多数考古遗址来说判断是否存在食人行为仍然需要依赖间接证据。

关于食人行为的解释有几种常见的推测。一种是在极端食物短缺的情况下,如自然灾害或战争,人们为了生存而同类相食。然而根据营养模型的推算,每千克人类的骨骼肌仅能供能1300卡路里,与鱼肉相当,略高于鹿科动物,但远低于野牛、野猪、熊等动物。因此专门狩猎同类作为食物并不经济,更可能是出于实用主义的考虑对尸体再利用,或者受到其他文化、社会和领土因素的驱动。

另一种解释是食人行为作为群体间冲突的副产品,即不仅在冲突中要杀死对立群体的成员,甚至在冲突后要吃掉他们。这种现象在我们的近亲黑猩猩中也被观察到,成年雄性和幼崽常常成为群体冲突的牺牲品。对于黑猩猩来说,这种行为已经超越了获取营养的目的,而成为它们社会动态的一部分。现代医学也认为食人行为与精神异常有关。

另外有研究指出,倭黑猩猩中存在特殊的母亲吃掉亲生幼崽尸体的行为,甚至还有群体内部集体分食幼崽尸体的现象。有记录显示,在一个幼崽自然死亡后,整个倭黑猩猩群体花了一上午的时间吃掉了尸体的大部分,最后让妈妈背着遗体剩下的部分离开了。有学者认为对于倭黑猩猩和我们人类来说,可能死亡并不是容易接受的事情。尸体直接提醒着我们对死亡的困惑甚至创伤,而食用尸体有助于生者处理这种情感冲击,或者更人性化地说,缓解悲伤的情绪。

利用人体组织加工制作器物

在不少史前文化和历史时期文明中,人体组织特别是人骨,会被加工制作成各种器物,这些器物往往被认为与一些超自然力量有关。

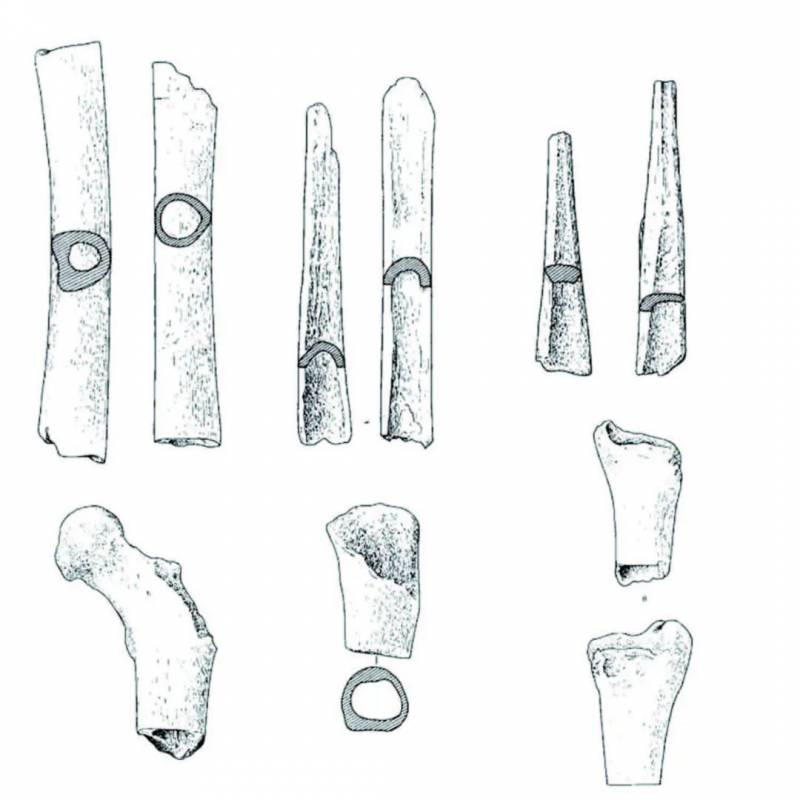

考古学家在制骨作坊中发现了经过粗加工的人类骨料以及废料,由于保留了更多人骨的解剖学特征,因此比较容易鉴定出来。如在郑州紫荆山北商代制骨遗址发现的骨料和废料,其中除了常见的猪、牛、羊和鹿之外,还有人的肢骨。

郑州商城紫荆山北制骨作坊遗址出土人骨料(上)和废料(下)(《郑州商城》)

骨料经过粗加工后留下的痕迹,尤其是在肢骨上留下的痕迹,和屠宰分割留下的痕迹大不相同。加工骨器主要选择致密的肢骨骨干,两端的关节部分含有较多的骨松质,质地较疏松,不利于加工制作器物。因而骨料粗加工的第一步是去掉两端,保留中间的骨干。

不过如果仅仅发现骨料和废料,我们无法得知这些骨头将要被加工成什么器物,也无法推测使用人骨加工成器物的动机。但如果发现的是成品,就又完全失去了解剖学特征,很难分辨它们的原料是什么。这种两难的境地影响了人骨制品的识别与解释。

头骨杯、头骨容器

头骨杯在世界各地很多文化中存在,可能因为保留了足够多的解剖学特征容易被识别出来。选择的头骨部位通常包括额骨、两侧顶骨、部分枕骨,有些还包括部分颞骨。制作过程往往涉及剥皮,但其他加工和装饰方式因文化而异。

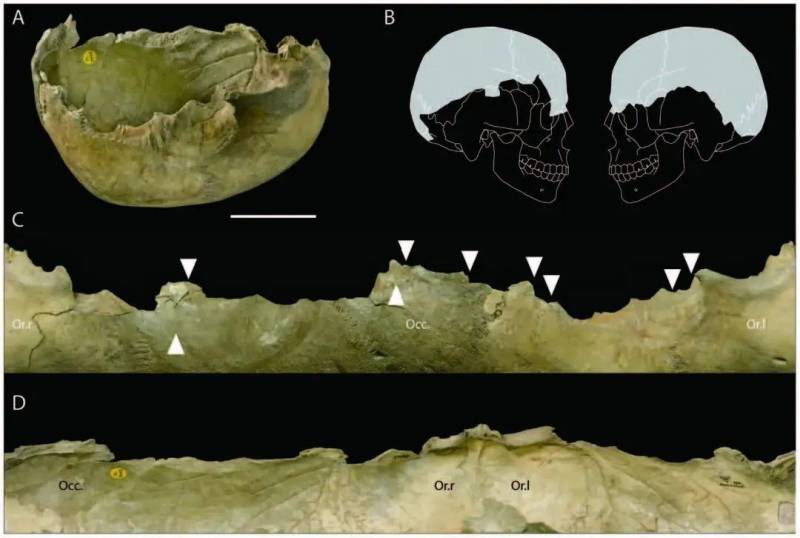

高夫洞穴遗址头骨杯,白色箭头指向被敲击部位,比例尺为50mm(Upper Palaeolithic ritualistic cannibalism

前文提到的存在食人证据的高夫洞穴遗址,一共2处,大多数头骨碎片也有切割和敲击的痕迹。切割通常是为了去掉头骨上的软组织,以及分离头颈。而敲击痕迹尺寸很小且明显有计划性,可能是为了最大程度保留颅顶部分的完整和边缘的整齐以制作容器。

西班牙伊比利亚南部早期新石器时代埃尔托洞穴(Cueva de El Tor)遗址也发现了类似的加工痕迹。且微观观察发现骨骼原有纤维结构变得平滑致密,可能是骨胶原的扩散和降解造成的,表明这个头骨杯很可能经过煮沸处理。这种推测有一定道理,现代人为了确保骨制品或骨骼标本可以长期保存,也会使用氢氧化钠溶液煮去除软组织和脂肪。另外外侧发现有一小块被磨光的区域,可能是长期使用产生的磨损。这些发现表明这个头骨杯在加工过程中考虑到了长期使用的需求,而磨损的痕迹进一步证明它确实被使用过。

中国境内也有头骨杯的发现,但其制作方法与欧洲地区有所不同。河北邯郸涧沟遗址两座龙山文化的半地穴式建筑中分别出土了3个头盖骨,头骨表面呈现斧子砍击和刀具切割的痕迹,砍击痕迹从眉弓经过颞骨一直延伸到枕骨后缘。头骨杯边缘不成功的砍痕和头骨表面反复移动的刀痕表明使用的斧子和刀具并不十分锋利,很可能使用的是石刀。

郑州商城东北部的一条壕沟中也发现了近百个人头盖骨。大多数头骨只保留了眉弓和耳际以上的部分,断口比较整齐,不少标本上留有明显的锯切痕迹,因而有学者认为这可能与制作头骨杯有关。不过也有学者指出这些头骨表面没有剥皮的痕迹,可能有其他的作用。

在太湖流域,良渚文化卞家山遗址和福泉山遗址出土的头骨杯经历了更复杂的加工过程。这两处遗址中的头骨杯在额骨和枕骨的边缘处有几个小孔,可能是为穿提梁使用。福泉山遗址的头骨杯还经过了精细的修饰,其内外表面都被打磨过,并涂覆有朱砂和部分黑色颜料。这些加工步骤显示了更高的工艺水平和装饰意图。

卞家山遗址头盖骨容器,两端有两个小孔,边缘有不整齐的切割痕迹 (《卞家山》)

一般认为头骨杯在亚欧大草原上非常流行,作为武勋的象征和对敌人的报复手段。如希罗多德提到斯基泰人将他们最仇恨的敌人的首级加工成头骨杯。他们会锯掉眉毛以下的部分,清理干净头盖骨内部,并在外部覆盖皮革,富者还会在内部镶嵌黄金。这种头骨杯经常作为招待贵客的饮器,酒席间他们还会向客人介绍这个敌人如何向自己挑战、自己又是如何战胜他的。中国古代文献中,匈奴也有类似的行为。

福泉山遗址头骨杯,两侧各有 3 个小孔,外表面有黑色颜料(上海博物馆藏)

福泉山遗址头骨杯出现在一个非常高等级的墓葬中,墓葬中还发现了装饰复杂的象牙权杖和一组12个猪獠牙器。不能排除头骨杯可能与墓主极高的权力或宗教地位相关联,而不仅仅是作为武勋象征。

工具、武器

前文提到想要从深加工的成品中分辨出哪些是人骨做的,哪些是其他动物骨骸做的是很困难的。近些年新兴了一种非破坏性的技术—胶原蛋白类型鉴定(ZooMS)有可能帮助我们在不破坏文物的情况下确定骨骸的性质。

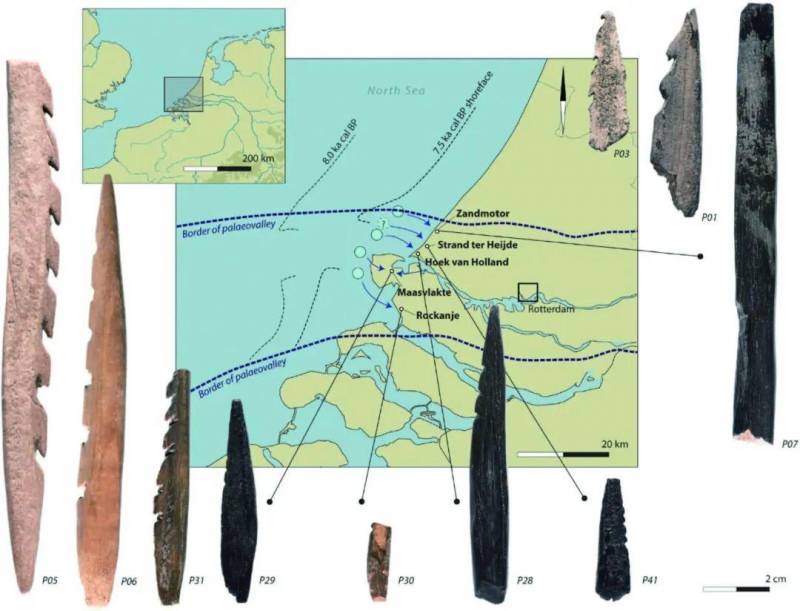

荷兰多格兰(Doggerland)海滩上收集到的10个欧洲中石器时代骨制箭头经过分析后发现,7个来自鹿科动物,2个是用智人的骨头制成。进一步的同位素分析证实这两个智人和当地其他人类样本的碳氮范围相符,表明这两个箭头的原料来自当地人类。值得注意的是,其中一个人骨制成的箭镞的远端显示出使用痕迹和磨损。

荷兰多格兰海滩骨制箭头(距今1.1万—8000年),其中P03和P29为人骨制作,肉眼观察很难识别出来

( Human and cervid osseous materials used for barbed point manufacture in Mesolithic Doggerland )

加拿大魁北克地区圣劳伦斯易洛魁村庄遗址发现的一些14—16世纪的箭头也是由人类骨头制成的。通过DNA分析确定其中两个是用男性美洲原住民的骨头制成的,同时还发现了用熊骨制成的箭头。

将人骨用于制作箭头有几种解释:一种可能是出于仪式或象征性的原因,如作为丧葬习俗的一部分,取用死者的一部分遗骸作为纪念;另一种可能是文化选择,民族志中提到,有些人群制作武器时会选择特定物种的骨骼,以便用来猎杀特定的猎物。例如易洛魁人非常崇拜熊的品质和能力,并且有关于人类被熊收养建立紧密联系的传说。尽管圣劳伦斯遗址发现了多种动物骨骼,但大多数箭头都是由人类和熊的骨头制成的,这可能是一种有意选择,借用人和熊的力量来杀死其他动物。

可随身佩戴或者悬挂的装饰品

东欧塞尔维亚北部巴纳特地区(Banat)莫克林(Mokrin)史前墓地中出土了一串非常独特的项链,一根完整的人类第一肋骨端部被穿孔用作项链上的吊坠,配以动物骨骼制成的串珠。这串项链属于一位女性,她的颅骨还留有在死亡前后开颅的痕迹。随葬项链在这个遗址似乎是一种流行的葬俗,其他女性墓葬中还发现了13条由贝壳、骨骼和半宝石制成的豪华项链。但只有这一例使用了人的肋骨。

莫克林史前墓地发现的用人类第一肋骨制成的项链( 公元前2000— 前1500年),现藏于基金达博物馆(Museum in Kikinda)

土耳其的新石器时代遗址中曾发现过在齿根钻孔的恒齿,并且孔洞有佩戴留下的痕迹。直到欧洲历史时期仍然存在把人齿当作装饰品的现象,不过这些装饰品并非总是与死亡和哀悼相关,也可能包含喜悦和幸福的意义。维多利亚时期的英国人流行用乳牙镶嵌吊坠和胸针,用以庆祝孩子顺利长大到换牙期。

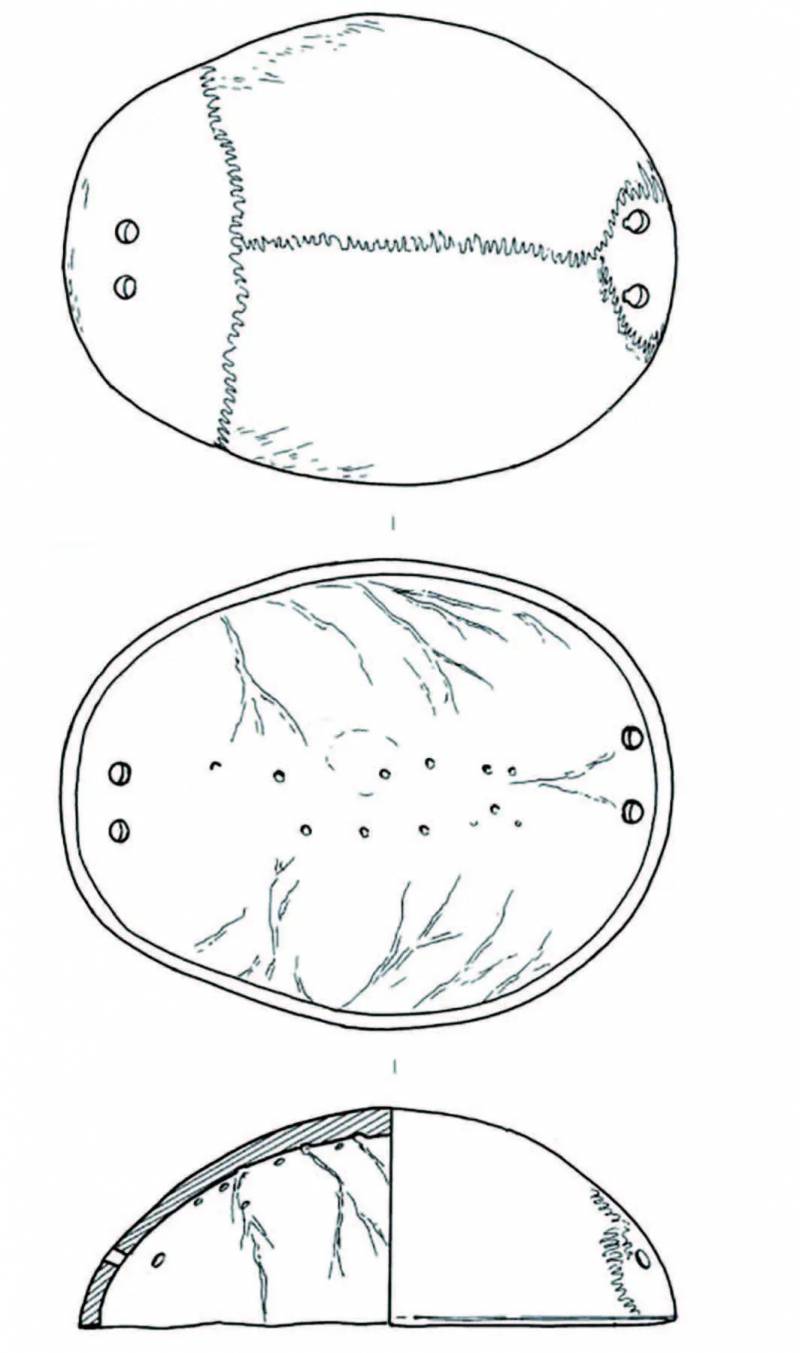

除了项链和牙齿装饰品,世界各地的遗址中更常见的是用人头骨制作的骨片。这种骨片在欧洲、北美、非洲、亚洲都有发现,最早见于晚更新世时期,从新石器时代到铁器时代也有发现。例如,保加利亚的科扎雷瓦莫吉拉( )遗址发现了5枚被烧过的人骨圆片,这些圆片出土于新石器时代晚期地层两处建筑物遗迹。这两处遗迹中同时还发现了陶窑和未完成的陶器,因此很可能是两个制陶作坊。这些骨片的形状接近圆形,直径在5.8—9.8厘米之间,每个骨片中间都有一个圆孔。骨片的边缘和凸面都经过抛光。中间钻孔的位置非常准确,小孔的边缘有轻微向外扩张的痕迹,表明可能经过由内向外的加工,或者因长期穿绳而产生磨损。

图① 维多利亚女王私人收藏的镶嵌有乳牙的蓟花胸针,现藏于英国皇家收藏信托。这枚乳牙来自她的长女,7岁的维多利亚公主。胸针背面的题字表明,这枚乳牙实际上是由深爱女王的阿尔伯特亲王于 1847 年 9 月 13 日在阿德韦里基()亲手拔的

图② 科扎雷瓦莫吉拉遗址发现的圆形骨片,根据内侧的枕内隆突可知采用的是枕骨(Human skull artifacts-roundels and a skull cap fragment from Kozareva Mogila)

图③ 19 世纪中叶头骨鼓,现藏于美国南达科他大学国立音乐博物馆,鼓面直径 105—135 mm,馆方标注不确定其原料是人还是动物的头骨

这些骨片的功能存在多种猜测。有学者提出一种假说,开颅术取下的骨片需要随患者下葬。科扎雷瓦莫吉拉遗址确实发现了几例未成功的生前开颅。西方传统医学还认为开颅取下的圆片可用于防治脊髓灰质炎和癫痫等疾病。

北美地区几个遗址发现的类似人骨圆片提供了另一种思路,可能与音乐、仪式或祭祀相关。这几块骨片的凸面雕花,并沿边缘打了多个小孔。参考一些现存的宗教仪式道具,这些骨片可能是成对使用,凸面彼此接触,通过中间的穿孔固定在一起。在凹面上覆盖皮革,通过边缘的小孔固定,内部形成的空腔放小石子,晃动时会发出声音。

科扎雷瓦莫吉拉遗址的这些骨片都是在制陶作坊发现的,因而也可能与在制陶过程中向死者的灵魂求得保护的某种信仰有关,其他陶窑遗址曾发现过骨制神像。由于制陶是一个物质性质发生转化的过程,其中存在着巨大的不确定性,在制陶中心出现具有避邪或其他魔法功能的物品也是合理的。

尸体本身再利用留下死后伤

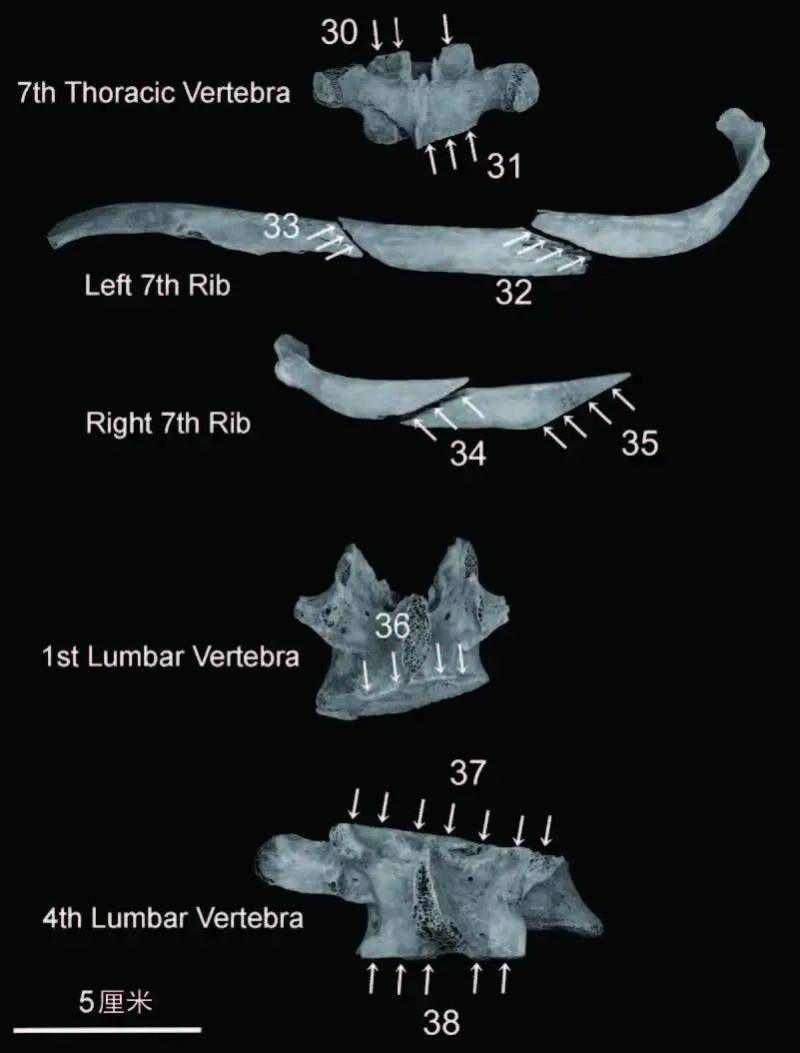

除了取用一部分人体组织之外,整个尸体也可以被用作道具。日本东京汤岛墓地16号墓发现了一种非常独特的创伤模式。两名青年男性个体的躯干部分有大量平行且连续切割痕迹,两人共计50多处。这些伤口在水平方向完全切断肋骨和椎骨,1号个体的躯干被切断了7次,2号个体的躯干被切断5次。此外带有头骨的1号个体上还留有3个未成功的斩首痕迹。

1 号个体躯干上发现的部分横向切割痕迹,现藏于日本国立科学博物馆( A case of human “ (test with a sword) ”)

这种创伤模式通过历史文献得到了解释。日本存在一种刀剑测试流程,发端于战国时代并流行于江户时代,旨在评估日本刀的质量和切割能力,测试往往选用死刑犯的尸体。斩首后的尸体会被放在高高的土堆上,并保持四肢伸展状态。测试者站在尸体旁,在特定位置进行切割。有时会将多具尸体堆放在土堆上,以确认日本刀能够同时砍断多少具尸体。

一些日本刀上刻有所谓的“截断铭”,用于记录刀的质量和锋利度。这些标记包括测试者的名字、切割的位置和可以同时切断的人体数量。人体试刀后如果刀足够锋利,就会在刀上写下“胴落”(どうおとし)的字样,表示其可切断人体。最高纪录是一把名为“七ツ胴落とし兼房”的日本刀(ななつどうおとしかねふさ),于1681年试刀时一次切断了叠在一起的七具尸体。

使用死刑犯尸体试刀的做法因过于残忍在1870年被禁止,之后几年死刑由斩首改为绞刑。自此之后,人体试刀不再是日本剑术的正式表演项目。这两具人类遗骸是迄今仅存的实例,记录了这段特殊的历史。

从食人到人体试刀,这些实例反映了当时社会的需求和观念,同时也揭示了人们对于生死、身体和仪式的思考方式。这些考古学实例提供了一种深入了解人类历史和文化多样性的途径。通过更有效利用发掘信息、历史民族志记录,并结合新的科技手段,我们可以在未来发现更多被改造成“物”存在的人类遗骸,并对其进行更准确的识别和解释。

(作者为新西兰奥克兰大学人类学博士研究生)