【写在前面】

这几天考古圈的大事,一定有一个关键词叫浙江大学。

5月27日,浙江大学考古学专业举行了成立大会,正式官宣。潮新闻记者也做了报道。

今年,浙江大学计划在全国招收首批考古学本科学生。大家都很好奇,在浙大学考古都会学啥?

成立大会那天,浙江大学艺术与考古博物馆馆长、艺术与考古学院教授刘斌给大家划了重点:考古学核心课程包括旧石器考古、新石器考古、夏商周考古、汉唐考古、宋元明考古、考古学理论与方法、科技考古、考古管理学概论、植物考古、考古人类学、中国古文字学、佛教考古、田野考古(含教学实践)。

门类很多,不是大家想象的“挖呀挖呀”就够了。那么,最重要的问题来了,浙大的考古老师都有谁?每个老师手里都有什么秘密武器?

去年,浙江省文物局和钱江晚报共同推出了“浙江考古那些人”系列短视频(回顾专题),我们在考古现场看到了一线考古人的真实生活。从今天开始,浙江大学艺术与考古学院和潮新闻将共同推出“浙大考古人”访谈系列( 按姓氏排序 ),晒一晒浙大的考古老师。

这一次,不是短视频,也不是记者采访,而是艺术与考古学院的学生追着老师来问,一起聊聊学术研究,对学院未来发展的建议,当然,还有人生经历和感悟,以及小八卦若干。剧透一下,有一次采访,有位老师被学生的问题给问哭了,想到了很多往事。

今天推出的第一个人物:安婷。她的“绝技”是植物印痕研究。冷门小众,但很重要。比如,宋徽宗吃啥,不需要植物考古学者,文献里都写了,那遗址里发现的植物种子还有没有研究价值?再比如,你知道橡子豆腐吗?吃过吗?植物在史前人类的饮食中占据了怎么样的位置?

【她是谁】

安婷,2018年入职浙江大学,百人计划研究员、博士生导师。2012 年本科毕业于北京大学考古文博学院,后赴英国剑桥大学攻读硕士、博士学位,师从英国国家学术院( )院士、剑桥大学科技考古讲席教授马丁·琼斯( Jones),主攻科技考古。2014-2016 年先后访学于罗马尼亚雅西摩尔多瓦国立博物馆、俄罗斯圣彼得堡冬宫博物馆和乌克兰敖德萨考古博物馆,从事植物印痕研究。迄今已在 and 、 in Plant 、 、 of : 等期刊发表多篇论文,担任《中国农史》等期刊审稿人。

曾主持或参与罗马尼亚雅西 Baia 遗址(2014 年)、 意大利罗马 Portus 遗址(2015 年)以及乌克兰敖德萨 Mayaki 遗址和 Usatovo 遗址(2016 年)的田野发掘、植物浮选、大植物鉴定或印痕鉴定工作。2019年,受邀成为罗马尼亚雅西Dobrovat遗址发掘与研究专家组成员,与中国社会科学院考古所国外考古研究室、乌克兰科学院考古所等国内外机构围绕仰韶和库库特尼-特里波利文化比较研究保持密切学术交流与合作。

2016 年,作为项目负责人主持了英国谢菲尔德大学资助的课题《黑海西北部乌克兰乌萨托瓦黍印痕研究》(已结项),获得 Grant;2014-2018 年,作为主要研究人员之一参与欧盟研究委员会资助的《史前食物全球化》课题(已结项);2019、2020、2021年,连续三年获得浙江大学教育基金会世界顶尖大学合作计划支持,负责与英国剑桥大学、杜伦大学考古系开展考古学领域的合作与交流。2020年,获得国家社科基金青年课题《东欧库库特尼-特里波利文化黍遗存研究》(在研。2021年,受宁波文化遗产管理研究院委托开展《宁波市镇海区吕岙遗址植物考古研究》(在研)。2022年,受郑州文物考古研究院委托开展《郑州双槐树遗址出土植物印痕遗存研究》(在研)。2022年,受杭州文物考古研究所委托开展《德寿宫遗址植物考古研究》(在研)。

采写 陈叶雨

和安婷老师的采访,是以视频会议的形式进行的。八点半,我进入会议室,调整完摄像头的画面,安老师就进入了会议。老师应该是在家,视频里环境光线十分明亮。她把手机支在桌上,我们开始了对话,很轻松。

Q:安老师,您的研究方向是什么,说说目前您在做哪些关于考古的工作。

安婷: 我的研究方向主要有科技考古,植物考古和史前考古几个关键词,目前关注的话题包括史前欧亚大陆农作物的早期传播,农业起源问题,以及不同文明之间的比较研究。我在剑桥大学的博士课题聚焦于跨欧亚大陆早期文化与文明的交流与传播,入职浙大之后,结合学校所在的浙江地区特色,以及我的研究背景,我给自己在植物考古领域制定了一个学术定位,主要发展了以下几个方面的研究,也以此作为未来浙大植物考古的特色。

一是植物印痕鉴定方法。以往的植物考古工作主要围绕大植物遗存和微体遗存,其中大植物遗存主要指炭化植物,或者是浸水的植物。植物印痕鉴定在国内基本上还没有人做过,但事实上,它有非常大的研究潜力。由于研究方法的欠缺,目前很多陶片和红烧土块的材料都没有得到利用,而这些遗物遗存在中国的考古遗址里其实数量非常多。

二是将植物印痕鉴定方法与浙江地区植物考古已有的话题结合,比如水稻驯化问题、早期农业起源问题。我们目前正在做的一个课题是“微CT扫描视野下的上山遗址”,研究在距今一万年前,也就是水稻驯化的最初阶段,上山遗址出土陶片上的水稻印痕能告诉我们多少关于水稻驯化的信息。水稻驯化是一个意义重大的话题,受到国内学术界非常多的关注,但是大家始终不能找到一个研究的突破口。受到大植物遗存和植硅体遗存的局限,目前仍缺乏关键性的证据。而我认为,关键性的证据可能就是植物印痕,这部分材料是之前没有研究过的。

另外还有对江南地区特色植物的研究。遗址里较常发现但不是主流的这些农作物,它们以往得到的关注比较少,但事实上意义又非常重大。它们在农业起源的过程中可能也起到了非常重要的作用,只是在农业起源之后慢慢退出了食谱,比如说橡子。现在浙江的一些地方还能见到一种食物叫橡子豆腐,就是说它其实还是在人们的食物构成里,但已经成为了一个非常稀少的东西。那么在水稻驯化之前,这些植物在史前人类的饮食中曾经占据怎么样的位置?它们和水稻驯化又是什么关系?这些也是以往研究较少的话题。

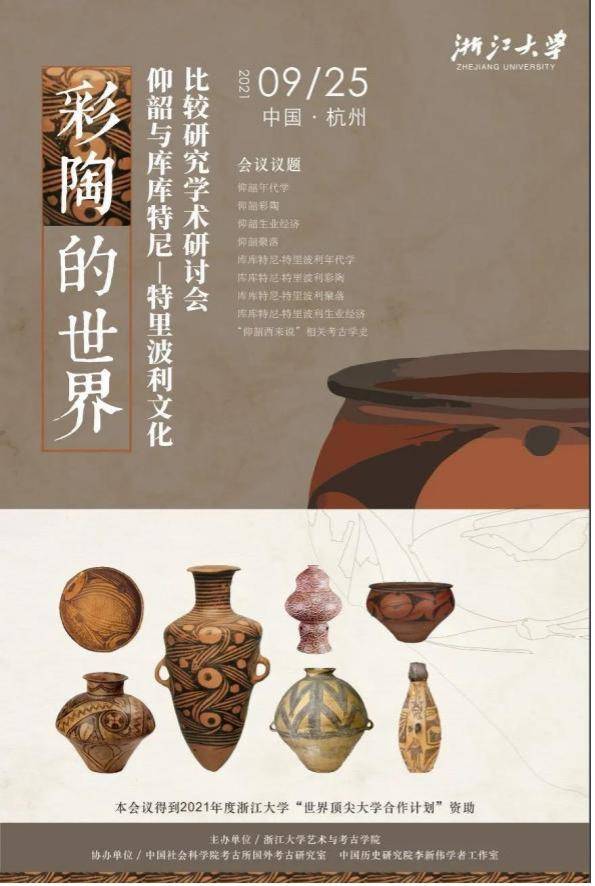

我也跟社科院考古所合作做一些外国考古的课题。去年我们组织召开的“彩陶的世界:仰韶与库库特尼-特里波利文化比较研究”国际学术研讨会,就是基于我和社科院考古所之前在罗马尼亚雅西市一个遗址的合作,我主要研究那边植物考古的情况。为什么我们要做外国考古,是因为中国考古要走出去。我们在那边的学术话题回到了安特生的猜想,就是库库特尼-特里波利文化特定时期的彩陶和庙底沟、马家窑的彩陶是比较类似的,这到底是怎么回事?我们开展了这种跨欧亚大陆两端文明的比较研究。两种文化有着相似的彩陶,可是除此之外还没有发现它们有任何其他的相似点,那么相似的彩陶文化之间到底有没有相关性?现在我们再去解构这样的概念,就会发现它们可能纯粹就是彩陶相似,其他什么都不相似,而不是像一些早期的文献所写,存在一些类似的文化背景。现在中国考古学可能会问更多的问题,不再像之前那样单纯关注年代学、年代框架,认为把上下5000年梳理清楚就行了。所以我也希望我自己能在这个领域,让植物考古去跟考古学更大的问题更好地结合在一起,去做更多更有意思的课题。

除此之外,还有一些课题是跟各地考古所的合作研究。我们跟郑州市文物考古研究院关于仰韶文化时期双槐树遗址开展了一项合作,主要依托于我们的微CT扫描技术,发掘一些和房屋建筑质量、建筑特征有关的信息。为什么史前房子的墙壁里会有很多小米之类的遗存?放入这种植物跟他们的建筑结构或者是宗教信仰有没有关系?宁波市文物考古研究所发现了一些早期水稻田,这些水稻田里可能没有多少水稻,都是杂草,经典植物考古研究观察大种子的工作方法就无能为力了。围绕这些杂草,植物考古能问出什么样的问题,解决什么样的问题?这个领域以往做的比较少,日本学者贡献比较多。中国有这么多古稻田材料,我们未来该怎么探索?杭州市内很多遗址是历史时期遗址,植物考古以往的研究主要围绕史前遗址,研究作物驯化这样的问题,历史时期遗址里出土的植物种子该怎么研究?宋徽宗吃什么不需要做植物考古的学者来回答,历史文献里有非常详尽的记载。植物考古能从历史时期的材料中发现什么更多的信息,这也是我回国之后想要探索的方向之一。

Q:您开始是在北大读考古学,后来到了剑桥大学读硕博,中间其实又去过很多博物馆之类的机构做访问学者。您是怎样一步步确定自己的研究方向?

安婷:我的课题组里有很多从浙大的高分院系转过来的同学,他们不想读人们眼中的所谓热门专业,要来读文博。但是在我读书的时候,考古没有像现在这样热门,现在的小孩可能也更加追随自己的内心。我当时选择植物考古也是有一点阴差阳错。去剑桥之后本来学的专业是文化遗产管理,但是剑桥的文化遗产管理是非常偏理论的,涉及大量批判遗产学的内容。我感觉这个专业好像就是各种批判,不是很落地。

但剑桥有一个很好的地方在于,它有所谓的咖啡文化,大家每天会在咖啡厅聊天,互相介绍自己的研究。我在那里了解到有学习植物考古的同学在做史前食物全球化的课题,就觉得挺有意思的。到要申请博士的时候,我就想换方向,去植物考古的领域看一下。一方面是觉得课题很有意思,另一方面是被做那个课题的人吸引,有我后来博士阶段的导师,还有一个现在任职于华盛顿大学圣路易斯分校的师兄。这些从事科技考古研究的学者不是那种学究式的人物,他们非常酷,把生活和工作平衡得非常好,每天做的是很有意思的课题,整个人就是另外一种状态。我发现原来做研究不一定非要像之前想的那么苦。接受了这种生活状态之后,就感觉好像我可以继续读这个博士学位,所以就换方向了。

我跟我的博士导师总体来说处得非常愉快,我在博士阶段能够去那么多国家都是因为他的支持,他给我提供的条件和资源可能比给其他学生的更多,因为他对我的课题也比较感兴趣。这个就是剑桥世界性的地方,它的资源不仅仅是限于本国,你想去哪里都能找到老师或者同事帮你牵线搭桥。我在博士阶段去了很多地方的博物馆看材料,跟这些地方和各地的学者都基于学术研究兴趣建立了良好的合作关系。在这种情况下,我读了这个博士学位,转到了植物考古方向。

Q:导师对您有哪些帮助?

安婷: 博士阶段,我的导师给我提供的是我需要的条件。任何一个博士课题能够成立,都是因为你在探索未知。如果这个课题你知道将来能写出什么,那它就不是一个好的课题。提出这个问题的时候,导师觉得这是个好的问题,但是将来具体要怎么回答,能走向哪里,他是不清楚的。每一步指导都是基于你给他的现有的信息,我告诉他我在一周的研究工作中发现了什么情况,他说那你可以尝试做些什么。

现在我们都认为植物印痕鉴定可以鉴定,但事实上在我开始做博士论文的时候,我导师之前的学生,当时已经是比较知名的植物考古学家,她告诉我说这个你不要再研究了,没有出路的。她认为从技术层面植物印痕是鉴定不出来的。但是我慢慢做下去,一点点抠线索,发现其实是可以的。当明确了要解决的问题之后,看已有的方法有哪些,就一个一个方法去尝试;你会接触更多的人,他们会给你不一样的信息,慢慢的你会得到自己的结论,发现别人说的不一定对,因为你的博士课题肯定是没有人研究过的。植物印痕鉴定方向最终能成立,这个同事也觉得很不可思议,后来她还自己去找了一些材料并分享给我。写博士论文是一个凤凰涅槃的感觉,写的时候的确挺痛苦。前期积累了很多细碎的信息,要把它们梳理出来,还要写成十万字的英文论文,是很不容易的。

Q:您当时出国有碰到语言上的困难吗?

安婷:有。第一年是听不太懂课的。但是会提高的,慢慢来,就是要先痛苦过。当时出国就怀着恐惧的心情,感觉我真的不行,英语不行。加上开学是九月份,英国的九月份已经很冷了。我们去的时候是晚上到的,我记得第二天早上起来去上课,看见建筑非常漂亮,但是树叶已经到处都在落了,有种“风萧萧兮木叶下”的感觉。虽然英国硕士项目的时间很短,事实上压力是很大的,每次课都留下很多阅读任务,你要全看完,下次课讨论。能不能看懂就是一个问题,尤其文化遗产管理是非常理论的,别说英文文献,中文的我都不一定读得懂。所以是会有语言上的问题,但是慢慢的会变的。在我博士第三年的时候,一个英国同学跟我说,太了不起了,你现在说的英语和你刚来的时候太不一样了。

Q:刚刚提到了您选择植物考古的一个契机是参加了史前食物全球化的课题,目前在这个话题上,国际学术界的研究趋势是怎样的?

安婷: 史前食物全球化其实是一个比较经典的课题,或者说已经过时了。当时这个课题拿到了欧盟100万欧元的项目资助,所以是非常大的一个课题。今天我们都知道小麦、大麦、小米,从哪里来,在哪里驯化起源,在某个时间段内怎样传播,但当时这些问题都还不清楚。这个课题帮助我们回答了很多当时不知道的问题,让我们能够画出几张地图,图上画上箭头,指出不同时期,不同农作物在世界范围内是怎样分布和传播的。当然这说的是旧大陆,它不涉及新大陆的问题。

这张动图展示了四种古代世界最重要的驯化谷物作物如何在7000至3500年前传遍旧世界图片来源:Xinyi Liu /华盛顿大学圣路易斯分校

现在大家做的研究会更细致,史前食物全球化这个课题到了后期也开始涉猎这方面的内容。比如,小麦从西亚来到了中国,西亚是地中海气候,中国是季风气候,传播途中还穿过中亚、新疆等好几个不同的区域,完全不一样的气候条件下,小麦如何实现它从这里到达那里并继续活下来呢?要解决这个机制问题。大麦从地中海登上了青藏高原,它又是如何存活的呢?它的基因怎样跟外部环境匹配,它们如何调整自己,适应一个新的环境。另外一个问题是,就算这些作物能在当地存活,当地人一定会吃它吗?它传播的动机是什么呢?就像现在到处能买到面包,但你如果不是很西化的话,可能还是喜欢吃米饭。只有在中国有足够多的人吃面包,未来才有可能通过植物考古发现关于面包的东西,证明21世纪中国人也吃面包了。

史前食物全球化在一定程度上是一个宏大叙事,讲完大故事之后,我们就要在这样一个大故事以外,挖掘更多的小故事。这些作物如何进入一个局部区域,而这个局部区域在怎样的特定环境下会接受它,它又如何适应环境。这就变成人地关系问题,有多重方法。所以现在我们想知道这些传播是如何实现的,要给出一个合理的解释。在植物考古领域,大家都想找出现最早的作物,但事实上最早是很容易被刷新的。如果你能解决传播机制问题,那可能会更加有学术意义。

Q:说说您的求学路上印象深刻的人或事。

安婷: 说一个情怀问题。博士阶段我去了很多地方,其实东欧给我留下了很深的印象。当时我和一位目前还有合作的乌克兰植物考古学家去黑海边看一批植物印痕材料,那个地方在敖德萨(乌克兰文:Одеса,英文:Odesa),就是后来开战的城市。他从基辅过去,我从英国过去,我们在敖德萨考古博物馆(Odessa Archaeological Museum)里工作,于是在两周时间内跟当地的同事有了一些接触。你的感觉是这些人做学术真的很纯粹,可能也是因为物质诱惑比较少。东欧的学者都是在经费非常有限的情况下,在一种在我看来是特别恶劣的条件下,还是特别真心地喜欢考古学。他们可能连考古发掘的钱都没有。当时我和一个罗马尼亚的同事说想研究他们的一个材料,他说只需要五百英镑,我就帮你们在我们这里开一个遗址。这些学者都是自己干活,不像在中国很多时候是找民工来一起帮忙做。东欧的学者在国际学术界的影响力不是很大,他们的英语水平也比较有限,有一些自己的期刊,这些期刊可能在国际上也没什么影响力。他们就是非常纯粹地做研究。看到这些会让你内心有很多的触动。

Q:您现在自己带学生,也给本科生上课,在您看来有什么素养是对考古文博的学生非常重要,需要在本科培养起的?

安婷: 可能是读文献,做文献综述的能力。我招的第一个研究生非常优秀,他本科是吉林大学的。暑假我指导他写了一篇文章,发在了CSSCI(中国社会科学引文索引)C刊。这篇文章纯粹基于文献综述,但梳理了国际上所有围绕葫芦起源和传播的研究,都是英文的文献,来自各个学科。同一个话题不同学生来写会不一样,当然这个涉及逻辑思维和其他方面的能力,但简单来说就是文献综述的能力,而这个是本科阶段可以培养的。大家多读书,读完文献之后要知道它在讨论什么。我们在改本科毕业论文的时候发现,一些同学所谓的文献综述就是罗列A说了什么,B说了什么,C说了什么,没有任何梳理,这不是文献综述。综述写作的能力的确是本科阶段需要去训练的,不是说非要是英文的阅读和写作,中文写作的很多规范也需要在本科阶段打好基础。