从现在来看,哈萨克斯坦此次骚乱已经大概率会平息,托卡耶夫已经稳住了局势,在集安组织的协助下,哈萨克斯坦此次大概可以避免吉尔吉斯斯坦在2008年出现了严重局面。有意思的是,在10年前的2011年12月16日,哈萨克斯坦国庆日爆发的“扎瑙津事件”,该事件曾是哈萨克斯坦*20年来规模最大的一起骚乱事件,而10年后哈萨克斯坦再度爆发全国性的骚乱,这背后必然有着许多内部因素。

历史上的哈萨克草原上是诸多大型帝国来来回回,哈萨克本身缺乏*建国的历史和传统,直到20世纪大部分哈萨克人依然过着放牧生活。而沙俄控制哈萨克后,从帝国控制的逻辑出发,他们开始将大量俄罗斯族人移民至哈萨克,对哈萨克一方面进行殖民,另一方面也带来了一定程度的近代化。到苏联时期更是复杂,一方面苏联在民族自决的标准上建立了哈萨克苏维埃社会主义**国,而另一方面也依然采用了诸多手段,从行政区划界、吸纳民族精英、多元化当地人口等诸多方式稀释本地的哈萨克人比例。哈萨克民族在历史上就没有*建国传统,主导的*治逻辑都是以其他族群为核心的帝国的。

因此,哈萨克斯坦在1991年*后,首先面临的问题就是如何建立一个以自己为主体的国家。哈萨克斯坦的民族主义需要被“创制”和“重建”,为此俄罗斯就成为了哈萨克民族主义的一个对象物(还有一个比较明显的是准葛尔),去俄罗斯化是哈萨克*后的核心问题。这恰恰也是纳扎尔巴耶夫治国能力很强的表现,他很快推动了一系列措施,包括鼓励境内少数民族移民、强化哈萨克语地位、重构历史、乃至复兴伊斯兰主义,都是强化主体性的一部分。

然而,这种主体性是有代价的。代价来自于这种重建主体性本身的脆弱,以及无法改变的外部 。

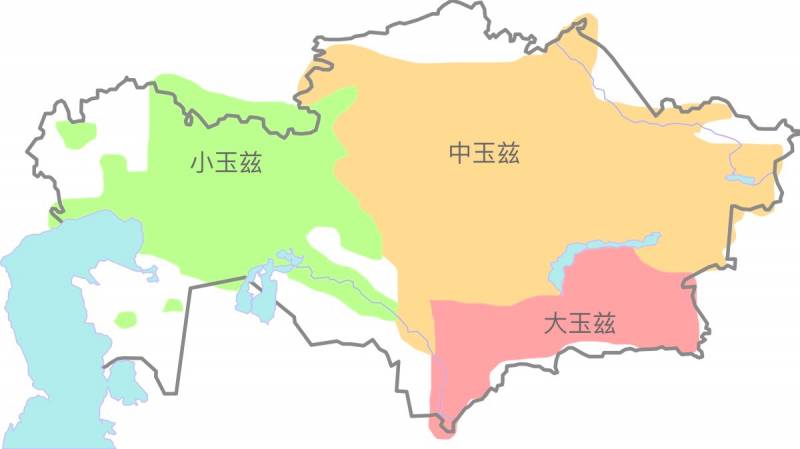

首先是,哈萨克传统的社会组织方式是“玉兹”,16世纪的哈萨克汗国划分为大中小三大玉兹,小玉兹在西部、大玉兹在南部、中玉兹在中部和北部。出身于大玉兹的纳扎尔巴耶夫在哈萨克斯坦*后,采取了联合小玉兹,压制中玉兹。而目前哈萨克斯坦的实权部门也基本上是由大玉兹出身的人物领导,小玉兹虽然没有足够*治权力但有西部产油区,因此小玉兹反而具有更强的动员和反叛能力。而玉兹作为一种长期存在于游牧民社会的组织,其文化本身也更具有等级观念、服从性和抱团意识。因此哈萨克斯坦的*治文化里,裙带关系、部落意识、宗法观念过强、腐败等一系列传统问题反而会因为主体性的寻求而被激发出来。

当然,在这种情况下,强的集权才能稳住*治格局,哈萨克斯坦也形成了“强总统、弱议会、小政府”的格局,权力集中于总统,议会力量薄弱,*治治理能力有限。在这种情况下,纳扎尔巴耶夫本人也形成了庞大的利益集团,以纳扎尔巴耶夫之女达丽伽为首的集团,控制着媒体、电信、金融等领域;以库里巴耶夫为首的集团,控制着石油、天然气、交通、酒店、海关等;马士凯维奇—伊布拉西莫夫—绍季耶夫集团,控制着采矿、炼矿工业等。可以说,哈萨克斯坦的裙带关系组建了较为排他性的利益集团,这些利益集团则可以在全球化的大背景下一方面吸纳社会资源,另一方面则将资产转移到海外,他们占据了收益的大部分。

尽管是中亚五国中发展得较好的一个国家,哈萨克斯坦的分配始终也受制于此种分配结构之中。石油经济是哈萨克斯坦的命脉,而石油经济催动的发展一方面加速了城镇化,但另一方面也让乡镇青年无法获得经济发展的红利,加剧了这批年轻人的不满。这就给外国渗透带来了充足的动员人群。

这种外国渗透是多方面的。首先是俄罗斯会对哈萨克斯坦北部产生影响,不过由于俄罗斯本身经济上缺乏吸引力,因此这种渗透相对有限。

其次,是西方。西方国家对中亚的渗透往往与国际投资一道进入,其则有着同时影响俄罗斯和中国两个大国的地缘需求。而借助哈萨克斯坦进行“重构”的历史进程所产生的“去俄罗斯化”,西方大量NGO与资本一道进入了哈萨克斯坦,并对其精英人口、中产和一部分底层人士产生了吸引力。此次暴乱中,反对者提出的一系列要求,有很多恰恰是夹杂着对西方的向往而发出的。而很显然,哈萨克斯坦时至今日也没有点破是“哪些外国势力”,关键也在于哈萨克斯坦并不希望与西方撕破脸导致俄罗斯完全控制哈萨克斯坦。

再次,还有土耳其的“泛突厥主义”渗透,土耳其的东向战略最终目的地就是在中亚到中国新*一带建立广泛的“泛突厥联盟”,为此土耳其也创造了大量史观,并确实在中亚产生一定共振。与“泛突厥主义”相伴的往往还有极端宗教主义,这种意识形态对于复兴伊斯兰主义后的哈萨克斯坦反而更具有吸引力,此次暴乱中有军警被斩首,很显然也标志着宗教极端主义也在其中浑水摸鱼。

所以,哈萨克斯坦此次暴乱也许可以平息,但深层的矛盾依然存在,下一次暴乱并非不可预想。